Wo befinden sich die geeigneten Standorte der Himmelskörper im Gelände?

Vielleicht besteht die erste Überlegung darin, dass ein 3 km langer und geradeaus verlaufender Weg vom Startpunkt aus besonders geeignet wäre, um die Stationen der Planeten zu positionieren. Dabei würde die laut scinexx.de theoretisch alle 180 Billionen Jahre vorkommende Konstellation "alle Planeten auf einer Linie und auf einer Seite der Sonne" nachgebildet werden.

Ein entsprechend langer und geradeaus führender Weg, wird in den meisten Fällen nicht vorhanden sein. Zudem kann aber auch eine linienhafte Anordnung der Standorte weniger interessant sein, weil der Planetenweg dann weniger realitätsnah ist und sich das Angebot gleichzeitig weniger explorativ gestalten lässt.

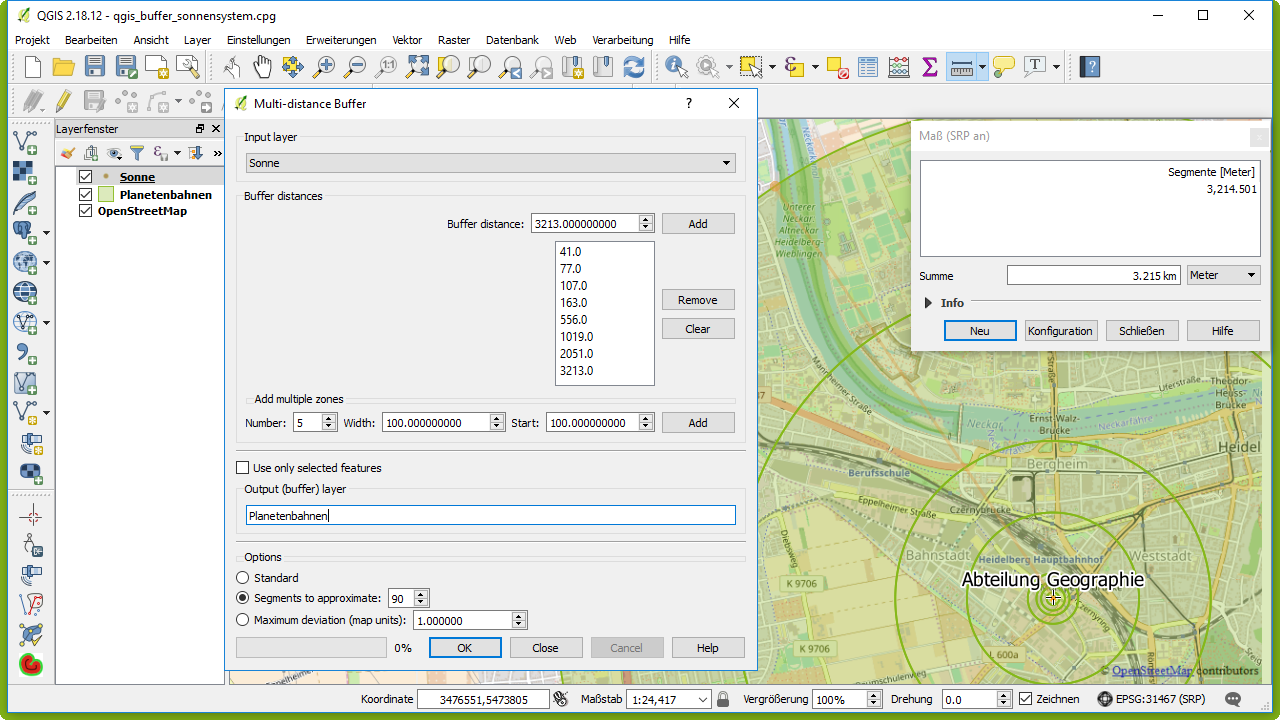

Die besondere Herausforderung bei der Festlegung der Positionen der Himmelskörper im Gelände besteht darin, dass sich die möglichen Positionen der Planeten auf konzentrischen Kreisen um das Zentrum also um die Sonne befinden. Dabei entsprechen die Radien den Entfernungen zur Sonne. An dieser Stelle kommt die Geoinformatik ins Spiel, da eine räumliche Analyse, in diesem Fall das sog. "Puffern" (engl. buffer) die gewünschten Ergebnisse liefert. Ein Puffer ist eine Fläche, die um ein raumbezogenes geometrisches Objekt herum erzeugt wird. Die einfachste und in diesem Fall benötigte Variante ist ein jeweiliger Puffer um einen Punkt. Anders als in einem Grafikprogramm werden Koordinaten und Entfernungen auf der Erdoberfläche als Berechnungsgrundlage für dann neu entstehende Geodaten verwendet. Die Abbildung zeigt am Beispiel des freien Geographischen Informationssystems QGIS das Ergebnis für einen Planetenweg.

Die Planetenbahnen (grüne Kreise) um die Sonne (oranger Punkt), die als Ausgangspunkt an der Abteilung Geographie der Pädagogischen Hochschule Heidelberg positioniert wurde, geben nun mögliche Planetenstendorte wieder.

Das im Nachhinein konstruierte Bildschirmfoto zeigt ebenfalls auf der linken Seite entsprechende Geodatenschichten. Ganz unten ist erneut OpenStreetmap als Kartendienst eingebunden.

Die Funktion "Multi-distance Buffer" (Fenster im Vordergrund) als eine erweiterte Pufferfunktion wurde in diesem Fall hinzuinstalliert und bietet die Möglichkeit sofort alle Distanzen einzugeben.

Eine typische GIS-Funktion ist das Messen von Entfernungen (kleines Fenster rechts und orange Linie) und wurde hier für eine Pi-mal-Daumen-Überprüfung der Ergebnisse ausgeführt.

Planetenbahnen erzeugt mithilfe eines Multi Distance Buffers in QGIS

Die Arbeit mit QGIS, einem vollwertigen GIS, das als nutzerfreundlich einzustufen ist, erfordert allerdings bereits schon für diesen Anwendungsfall einige Fachkenntnisse bzw. die Bereitschaft sich etwas intensiver mit dem Umgang dieser Anwendung zu beschäftigen. Wie bereits erwähnt, stellt der ArcGIS Explorer Desktop ein vereinfachtes GIS dar. Das obige Ergebnis lässt sich bei geringerem Funktionsumfang (und mehr Arbeitsschritten) ebenfalls erreichen.

Nachfolgend soll daher die Planung des Planetenweges mithilfe von ArcGIS Explorers Desktop Schritt für Schritt und im Vergleich durchgeführt werden.