Digitale Geomedien lassen sich grundsätzlich bei der Umsetzung eines mobilen ortsbezogenen Angebotes gewinnbringend einsetzen. Geographische Informationsysteme und Methoden wie das Geotagging ermöglichen die digitale Abbildung eines Angebotes auf der Grundlage von Geodaten.

Nicht nur zu Planungszwecken können Wege, Stationen und Areale modelliert und ggf. mit Sachdaten versehen werden. Ergebnisse können gleichzeitig für eine moderne Form der Präsentation des eigenen Vorhabens genutzt werden. Neben der Erstellung von Karten können die resultierenden Geodaten (insbesondere die Koordinaten von Stationen) die Grundlage für die anschließende Umsetzung in einem Autorensystemen bilden. Mittlerweile bestehen zahlreiche nutzliche Werkzeuge und Anwendungen aus dem Bereich der Digitalen Geomedien. Als ein vereinfachter Vertreter eines Geographischen Informationssystems kann ArcGIS Explorer Desktop besonders interessant sein. An dieser Stelle sei auch "Storytelling with maps" noch als Anregung genannt.

Abzuwarten bleibt, inwieweit zukünftige Entwicklungen vielleicht noch besser das Ziel "Umsetzung eines mobilen ortsbezogenen Angebotes mithilfe Digitaler Geomedien" begünstigen.

Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catid in /var/www/web721/html/webpraesenz_qualimobil_de/plugins/content/fastsocialshare/fastsocialshare.php on line 431

Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /var/www/web721/html/webpraesenz_qualimobil_de/plugins/content/fastsocialshare/fastsocialshare.php on line 67

Inhaltsübersicht - Digitale Geomedien

Fazit

Ideen und Anregungen zur Umsetzung

Durch die Planung des Angebots mithilfe des ArcGIS Explorer Desktop, liegen nun raumbezogene Daten und ggf. auch Sachdaten / Lerninhalte zu den Stationen vor. Diese können jetzt verwendet werden, um das Angebot nun tatsächlich in der "realen Welt zu installieren". Dabei sind wieder viele Varianten denkbar, wie die folgenden Ideen in Form eines Brainstormings verdeutlichen soll.

Variante 1: Actionbound

Hier ließe sich eine Rallye durch das Sonnensystem realisieren, wobei SchülerInnen vielleicht auch in Gruppen gegeneinander antreten. Quizfragen könnten Wissensabfragen über im Unterricht Gelerntes sein.

Variante 2: Geocaching

Hier ließe sich ein sog. Multicache (über mehrere Stationen) realisieren, der dann eine Reise durch das Sonnensystem darstellt. Durch Lösen einer ersten Aufgabe am Startpunkt (Sonne) ergeben sich die Koordinaten zum Merkur, dort dann zur Venus usw. Da die Planeten, deren Aussehen und Größenverhältnis könnten in Form von entsprechenden (bemalten) Kugeln oder der Größe entsprechend richtig ausgedruckten Darstellungen als reale Caches versteckt werden.

Variante 3: QR-Codes / NFC

Befinden sich an den einzelnen Stationen QR-Codes oder NFC-Sticker, dann könnten nach einem Scan-/Lesevorgang die Informationen zu einem Planeten als einfache Text oder auch mithilfe mobiler Webseiten angezeigt werden. Soll auf diese Weise ebefalls eine Reise realisiert werden, dann könnte die Information an einer Station zur nächsten Station führen. Michael Dohrmann, ein Teilnehmer von qualimobil hat sogar über QR-Codes ein Raumfahrertagebuch realisiert.

Presseartikel März 2016: infranken.de

Variante 4: Tidy City

totem.fit.fraunhofer.de/tidycity

Da Tidy City - wie der Name bereits andeutet - dazu gedacht ist, eine Unordnung aufzulösen, Objekte an richtige Positionen zu bringen lässt sich keine Reise von Station zu Station über Funktionen des Autorensystems realisieren. Vielleicht haben Aliens die Planetenpositionen durcheinandergebracht und eine kosmische Katastrophe droht. Die Aufgabe bestünde dann darin, die Planeten, die als Rätselfotos (auch ggf. im Größenverhältnis richtig dargestellt) an die richtigen Positionen zu bringen.

Variante 5: TaleBlazer

Mit dem Autorensystem TaleBlazer ließe sich eine Reise z.B. in Form einer Forschungsexpedition durch das Umversum realiseren. Hier könnte auch die Augmented Reality Funktion genutzt werden, um die Positionen der Planeten (auch nacheinander) sichtbar zu machen. Ist ein Planet erreicht, dann könnten alle Informationen zu einem Planeten in der "History" verfügbar gemacht werden. Das "Inventory" könnte genutzt werden, um z.B. nur Informationen zu bestimmten Planeten, die gefunden werden müssen (mögliches Spielziel) einzusammeln. An jeder Station kann ein Text erscheinen, ein Bild angezeigt werden, eine Audiodatei oder auch ein Video abgespielt werden.

Variante 6: Augmented Reality

Die Planeten könnten als 2D oder sogar 3D Objekte (mit transparentem hintergrund) dem Kamerabild innerhalb einer AR-Anwendung überlagert werden, wenn das mobile Gerät jeweils in die Nähe einer festgelegten Koordinate kommt. Wird der Planet angetippt, dann ließen sich weitere Informationen einblenden oder eine Audiodatei könnte abgespielt werden. Die Anzeige des Planeten könnte aber auch dadurch geschehen, dass die AR-Anwendung zunächst über das Scannen eines Bildes, das den Planeten darstellt geschieht. Das entsprechende Bild könnte wieder an der Station versteckt sein.

Dieses Prinzip entspräche Produktkatalogen, die Produktabbildungen besitzen, die von einer AR-Anwendung erkannt und dann z.B. dreidimensional und interaktiv erscheinen. Die letztere Variante benötigt dann keine Koordinaten.

Die Augmented Reality Variante ist gerade bei eigener Umsetzung (selber 3D-Modelle erstellen, eine sog. Geoebene einrichten usw.) sicherlich die aufwändigste und würde ebenfalls einen ganzen Kurs füllen können. Sie soll aber trotzdem als grundsätzliche Möglichkeit hier nicht fehlen.

Das Abschlussfoto bildet nun der Saturn im AR-Browser Layar, der zu Testzwecken im heimischen Garten platziert wurde.

AR-Browser Layar - Saturn im heimischen Garten

Du hast nun einen Einblick erhalten, wie digitale Geomedien zur Planung eines mobilen ortsbezogenen Angebotes eingesetzt werden können. So bleibt ganz zum Schluss noch ein Fazit zu ziehen.

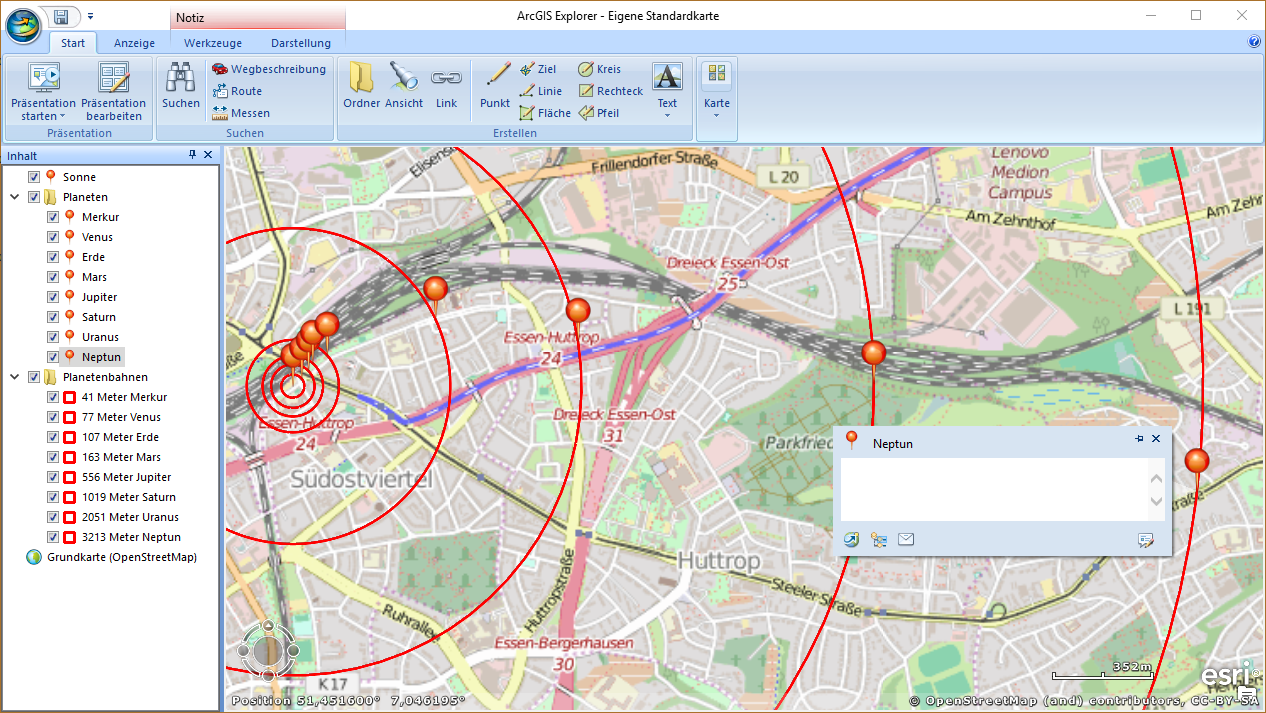

Schritt 6 - Verorten der Planeten

Die Planetenbahnen und die Grundkarte erlauben nun ein gezieltes Positionieren der einzelnen Planeten, wobei jetzt z.B. folgende Bedingungen gelten können.

Die Planeten sollen

- in etwa auf einer Linie liegen in einer bestimmten Richtung liegen, um die Weglänge gering zu halten.

- sich auf einer Grünfläche befinden.

- sich nicht an Stellen befinden, die für spätere GPS-gestützte Anwendungen ungünstig sind (z.B. nicht in einem Innenhof).

Neben diesen möglichen Bedingungen, welche die in Frage kommenden Standorte schon einmal drastisch reduzieren, lassen sich weitere Bedingungen formulieren, die in der Grundkarte nicht (direkt) ablesbar sind.

Die Planeten sollen

- sich an Orten befinden mit wenig Lärm und Ablenkung

- sich an Orten befinden mit gutem Netzempfang

- sich an Orten befinden, die verkehrsmäßig sicher zu erreichen sind

Theoretisch ließe sich ein ganzes Arsenal an Geoinformatik-Werkzeugen auffahren, um diese durchaus anspruchsvolle räumliche Fragestellung in großen Teilen automatisiert zu beantworten.

Ohne solche Werkzeuge und erforderliches ExpertInnen-Wissen werden in diesem Fall die Positionen der Planeten visuell ausgemacht und festgelegt. Wird das Projektgebiet nun z.B. vorzugsweise unter dem Aspekt "in etwa auf einer Linie liegend in einer bestimmten Richtung" und "auf Grünflächen positioniert" genauer betrachtet, dann scheint sich ein Wegeverlauf anzubieten, der grob in östliche Richtung führt.

ArcGIS Explorer Desktop - Projektgebiet betrachtet unter dem Aspekt "in etwa auf einer Linie liegend in einer bestimmten Richtung" und "auf Grünflächen positioniert"

Die Planeten lassen sich jetzt wie die Sonne in Schritt 4 punkthaft verorten. Hierzu wird erneut das Symbol mit dem Stift "Punkt" aufgerufen. Dann werden die Planeten an geeigneten Stellen plaziert.

ArcGIS Explorer Desktop - ArcGIS Explorer Desktop - Verorten der Planeten

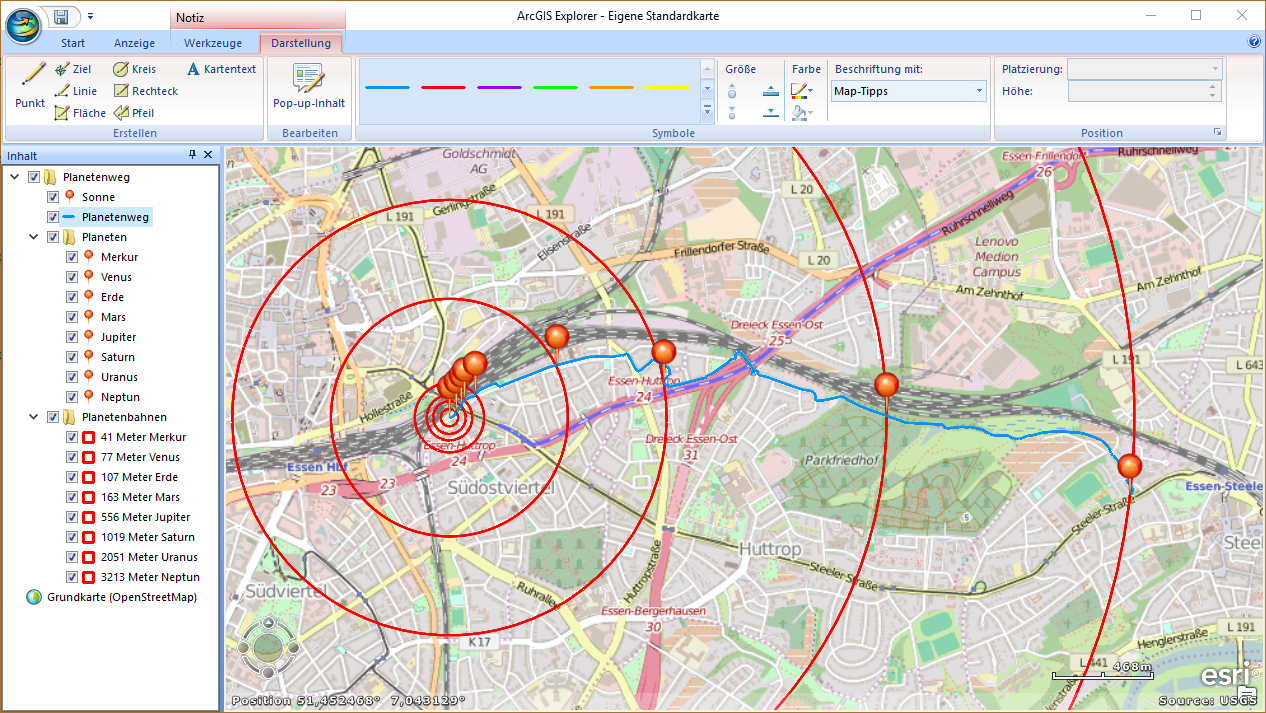

Nachdem die Planeten verortet sind, lässt sich auch der Planetenweg in Form von linienhaften Geodaten unserem Projekt hinzufügen.

Schritt 7 - Zeichnen des Planetenweges

Ein möglicher Wegeverlauf des Planetenweges lässt sich nun ebenfalls in Form von (linienhaften) Geodaten erzeugen.

Je nach Grundkarte lassen sich auch bereits im Vorfeld wichtige Informationen zu möglichen Wegen ermitteln (z.B. grundsätzlicher Verlauf, und erforderliche Straßenquerungen). Ist ein Weg fertiggestellt, dann lässt sich dieser z.B. auch als GPS-Track auf einem GPS-Gerät installieren und die die Planeten als sog. Wegpunkte.

Um die Erfassung des Weges zu starten, wird nun das kleine Symbol mit dem Stift "Linie" aufgerufen und der Verlauf nachgezeichnet.

Per linkem Mausklick, der auch die Digitalisierung startet, werden der Linie neue Punkte bzw. Liniensegmente hinzugefügt. Mit gedrückter linker Maustaste kann während der Digitalisierung der Kartenausschnitt verschoben werden. Dabei kann mittels Mausrad der Ausschnitt auch vergrößert und verkleinert werden. Ein Klick auf die rechte Maustaste entfernt den zuletzt erzeugten Punkt. Die Farbe und Dicke der Linie lässt sich im Reiter "Darstellung" ändern.

Das Bildschirmfoto zeigt den Planetenweg als blaue Linie.

ArcGIS Explorer Desktop - Erfasster möglicher Verlauf des Planetenweges

Nun ist der Planetenweg von den Geometrien her komplett und liegt in Form von Geodaten vor, denen bei Bedarf noch entsprechende Informationen sog. Sachdaten hinterlegt werden können.

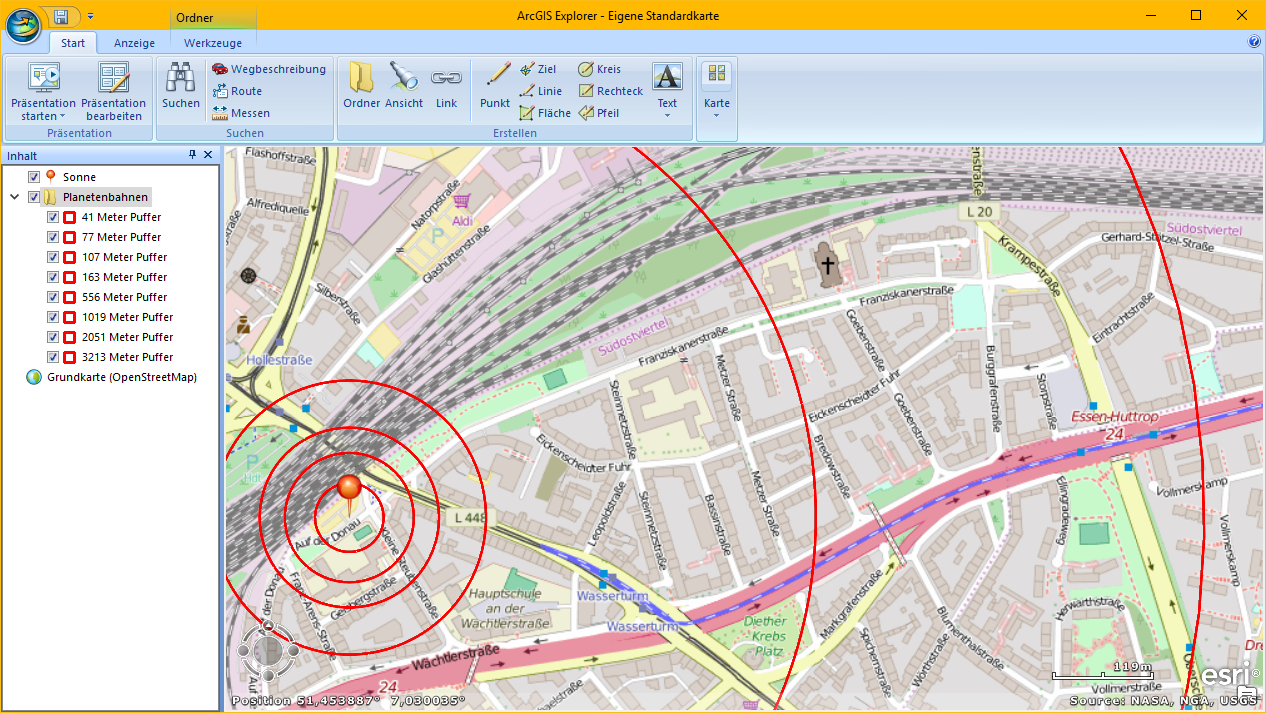

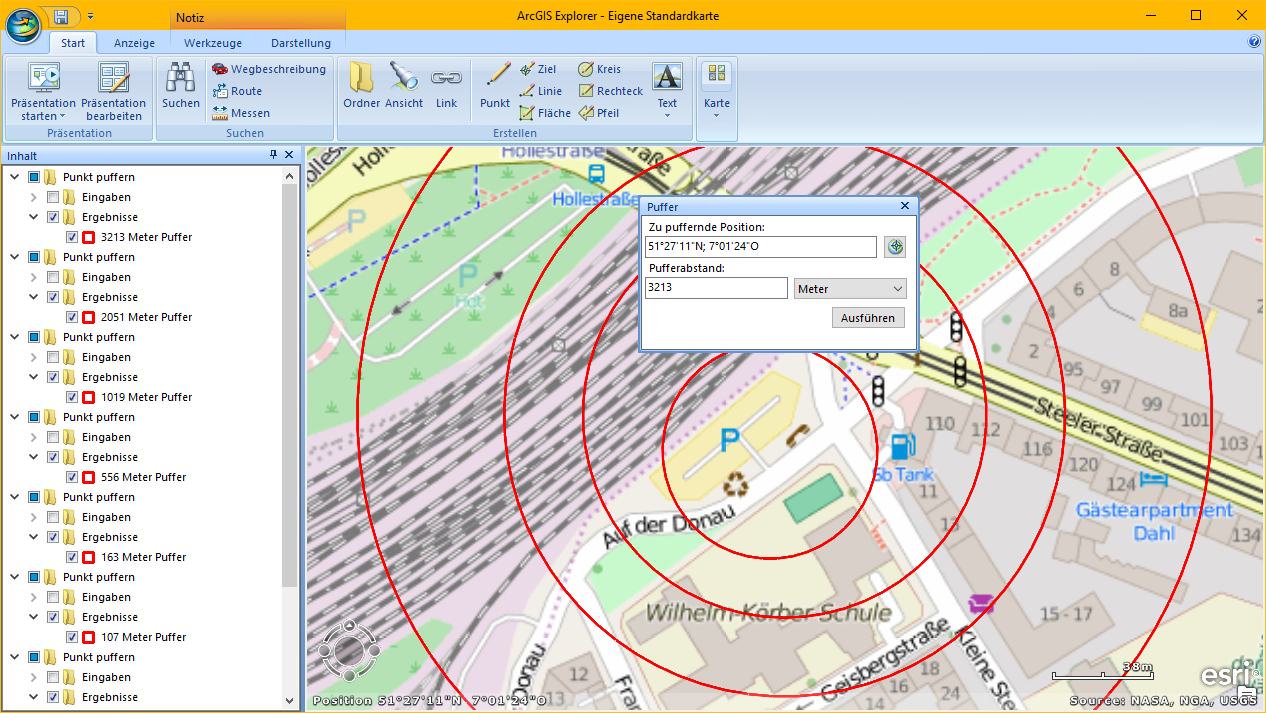

Schritt 5 - Erzeugen der Planetenbahnen

Wie bereits erwähnt, sollen nun die in der Realität elliptischen Planetenbahnen vereinfacht vereinfacht als Kreise um die Sonne bzw. den Startpunkt des Planetenweges erzuegt werden und dabei die möglichen Positionen der Planeten darstellen. Hierzu wird nun die räumliche Analysefunktion "Puffer" angewendet, die unter Karte -> Analyse -> Puffer aufgerufen wird. Leider kann als zu puffernde Position nicht der zuvor erzeugte Startpunkt genommen werden. Über das Fenster "Puffer" und das Symbol mit dem Pluszeichen muss die Startposition noch einmal in der Karte geklickt werden. Danach wird der Pufferabstand angegeben (als erstes 41 m für Merkur) und dann auf "Ausführen" geklickt. In der Karte erscheint ein Kreis und im Inhaltsfenster ein entsprechender Eintrag. Jetzt wird direkt nacheinander die neue Zahl für den Pufferabstand eingegeben und jeweils wieder auf "Ausführen" geklickt bis alle Planetenbahnen erzeugt wurde.

Wichtig:

ArcGIS Explorer Desktop - Erzeugen der Planetenbahnen

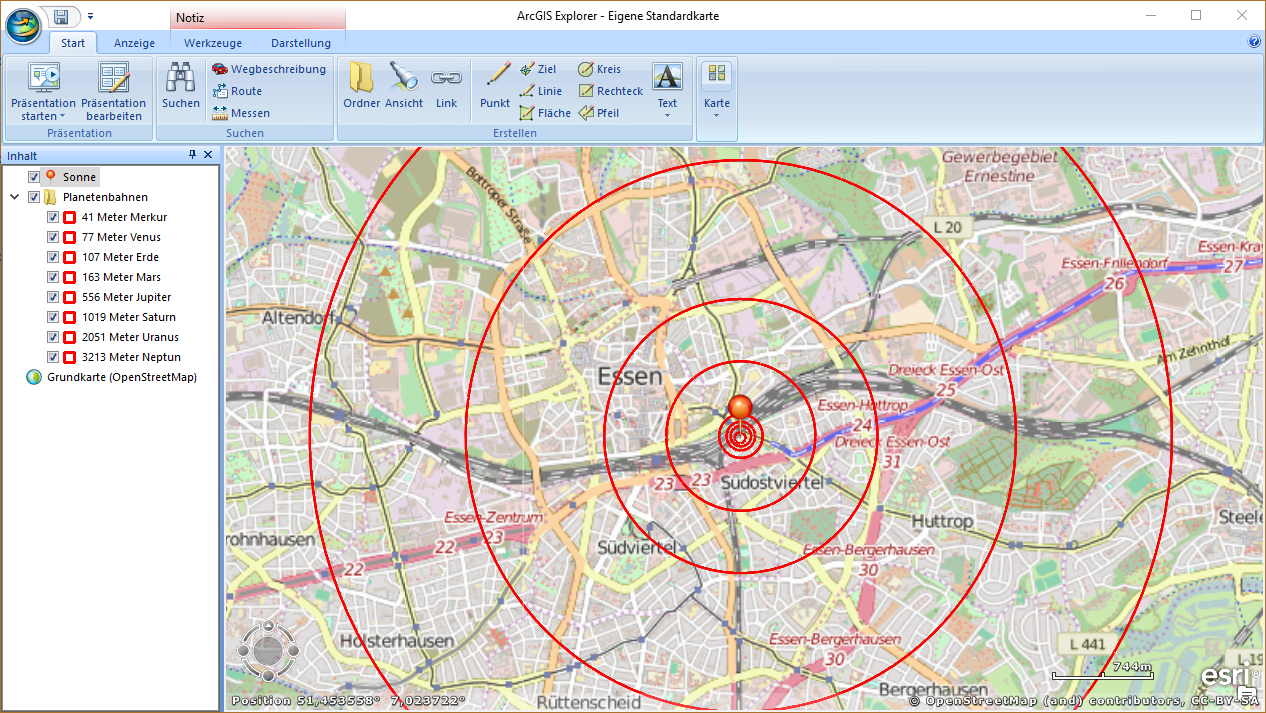

Sind alle Bahnen erzeugt, dann kann das Inhaltsfenster durch Löschen und Verschieben einzelner Einträge neu strukturiert werden. Das Egebnis sieht dann wie folgt aus.

ArcGIS Explorer Desktop - Planetenbahnen übersichtlich strukturiert

Unser Sonnensystem besteht nun aus der Sonne als Zentralgestirn und den Planetenbahnen, die uns mögliche Standorte für die Planeten zeigen, die nun hinzugefügt werden.